「注文住宅で家を建てよう!」と決めたのならば事前に段取りを確認しておきましょう。「何から始めるべき?」や「そもそも何をいつまでにするの?」と悩む人もいます。初めてのことなので、わからないことが多いのは当然です。

全体的な手順を把握しておくことで、ゆとりを持った家づくりを進めましょう。段取りを知らなかったため急な決断を迫られた結果、失敗をしたという人もいます。一般的な手順を事前に確認しておくべきです。

そこで今回は、家を建てる際の段取りについて解説をします。注文住宅の10の手順を参考にしてください。

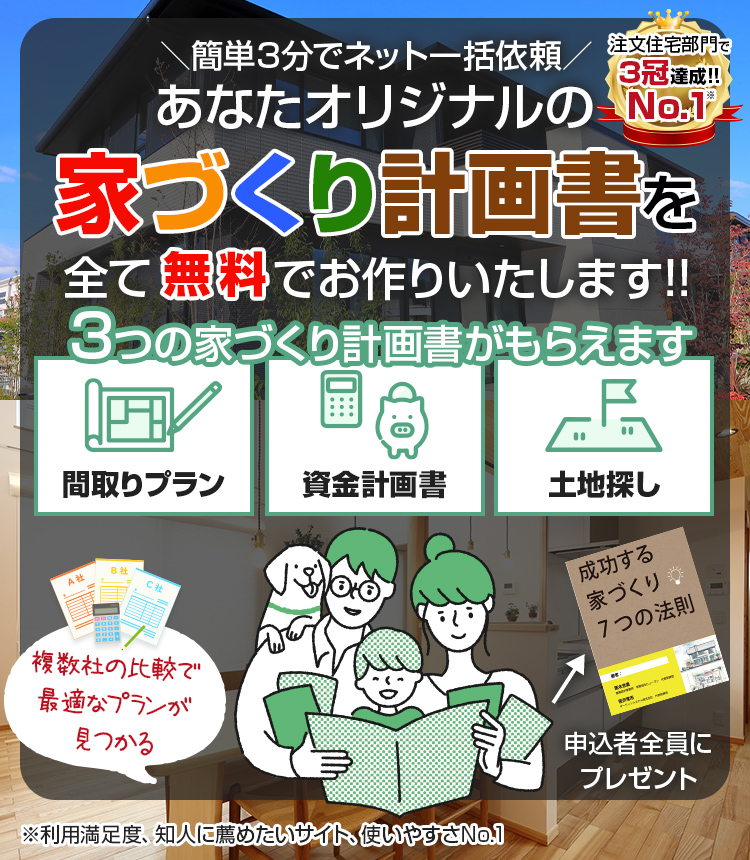

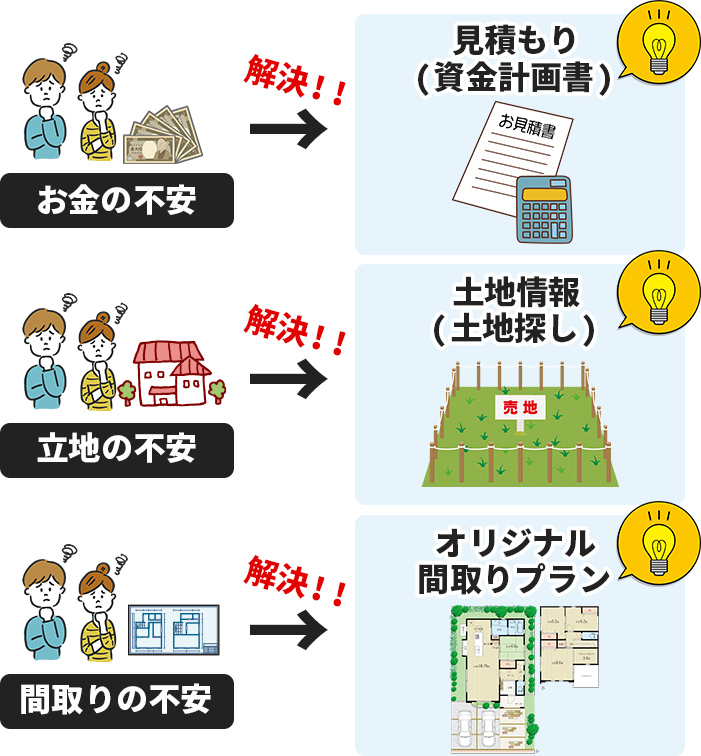

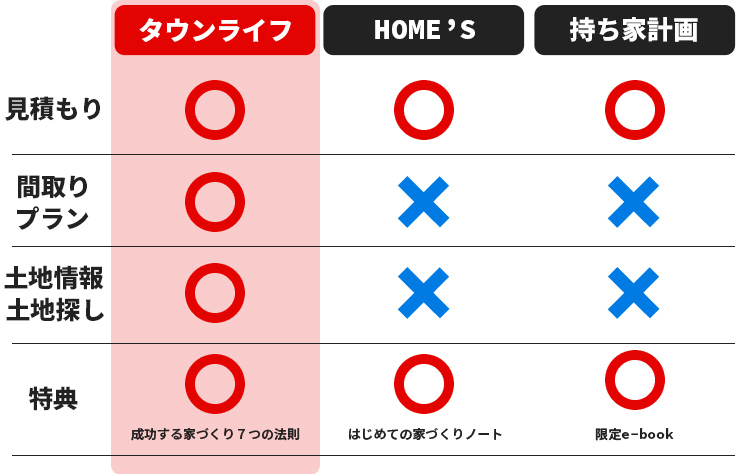

注文住宅の見積もりや間取りプラン請求をご検討の方

≫注文住宅の相見積もりや比較サイトの正しい使い方を解説

クリック移動【目次】

段取り①全員で注文住宅のイメージを検討する

最初に、全員で建てる注文住宅のイメージを検討しましょう。注文住宅は、何十年も住み続ける住まいです。テーマや希望、マイホームへの思いには個人差があります。注文住宅づくりは、一生で一度になるかもしれない一大イベントです。

一緒に暮らす家族全員で相談をしましょう。

イメージを検討

- 注文住宅を建てる場所(土地が決まっていない場合のみ)

- 外観デザインや間取り、内装のインテリア

- 性能の高さ

- 二世帯や共働きといったライフスタイル

まずは予算を気にせずどんどん希望を出しましょう。予算を気にして消極的にならず、かなえたい希望をいろいろと出すべきです。出した希望は優先順位を決め、次の手順で算出した予算に応じて低いものから削除をしています。

テーマがあるとまとめやすいかもしれません。例えば、和風住宅が良いならばインテリアや内装もおのずと決まります。輸入住宅が希望でも同様です。

まずはお手軽に資料請求から始めたい人

注文住宅のイメージを検討する際の注意点

どんどん希望をだして決めるべきですが、いくつかの注意点があります。

ココに注意

- 家族の意見を無理やり抑えない

- 将来設計を考えた間取りを検討する

- 本格的な間取りまで決める必要はない

- 資金援助を受ける場合は念のため意見を聞いておく

夫婦と言っても育ってきた環境が違います。注文住宅に対する意見が異なるケースも少なくありません。話し合いをするときはむやみに否定せず、相手の思いも尊重しましょう。注文住宅は、大小は人によって異なりますが、住み始めてからいくつかの後悔をします。相手の意見を無理やり抑えると、後悔が大きな問題に発展するかもしれません。お互いが妥協をしながら納得して決定することが大切です。

また、部屋の数等は将来設計を踏まえて検討をしましょう。子どもの成長も検討材料のひとつです。幼い子どもは、自分の思いを告げられません。「子ども部屋は一緒でいいでしょ」など、大人を優先しすぎた間取りの提案に注意をしましょう。

本格的な間取りは、土地やハウスメーカーが決まってから検討します。部屋数やデザイン、欲しい設備程度で十分です。「リビングは1階がいい」といった希望は、土地探しにも関わります。どんどんイメージを膨らませ、夢のマイホームを家族全員で描きましょう。

段取り②予算のメドを立てる

次に予算のメドを立てましょう。ない袖は振れません。予算をしっかりと立てることも重要な手順のひとつです。

ココがポイント

- 今ある貯金から準備できる頭金を算出

- 親からの援助を相談

- 住宅ローンの上限をある程度確認

用意できる頭金は重要です。頭金0円での購入を考える人もいますが、すべてを住宅ローンでまかなうのは不可能に近いのでやめておきましょう。手数料や手付金など、現金で用意する支払いがいくつかあります。総額の10%程度を頭金として用意できれば安心です。

住宅ローンの上限は、年収や雇用形態、勤続年数や現在の借入額で変動をします。簡単な入力でおおよその借入額を算出してくれるネットサービスなどを利用して、ある程度の把握をしておきましょう。

まずはお手軽に資料請求から始めたい人

予算の注意点

住宅ローンは長年にわたり払い続ける借金です。次の点に注意をしてください。

ココに注意

- 無理のない返済額を検討する

- 子どもの成長など、今後の生活で必要な費用を考えておく

- 「大丈夫だろう」で決めない

契約をするハウスメーカーや工務店によっては、無理やり住宅ローンを通すかもしれません。「住宅ローンの審査通過=無理のない返済」ではないのが現実です。無理に住宅ローンを組むと生活が苦しくなり、最悪の場合は売却の可能性がでてきます。

「だろう」で決めることのないよう注意をしてください。

段取り③希望エリアで土地を探す

土地の購入から始める人は、予算に合わせて土地を探し始めましょう。インターネットを利用して土地を探します。希望エリアの相場観を養うためには、インターネットでいろいろな土地を確認してください。土地を探す主な方法は次のとおりです。

ココがポイント

- インターネットの検索で探す

- 検索で見つけた気になる土地を仲介する不動産会社に依頼をする

- 建築予定のハウスメーカーや工務店に依頼をする

手順では土地探しを先に説明しましたが、ハウスメーカーや工務店探しと並行して行うのが一般的です。

理想の流れは、

- ハウスメーカーを決定

- ハウスメーカーに土地探しや気になる土地の見学時に同行してもらう

- 土地の決定

です。

ハウスメーカーが理想の土地情報を持っているかもしれません。だからと言って、複数のハウスメーカーに土地探しを依頼したらどうなるでしょうか。

ココがダメ

- Aハウスメーカー:良い土地情報をくれたが注文住宅は理想と違う

- Bハウスメーカー:土地情報はないが、注文住宅は理想どおり

土地を紹介してくれたAで購入しBで建てるのが理想です。しかしAで紹介されたのにBで建てることに気が引けます。「建設は断りにくい」と悩む人がほとんどです。また、建築条件付きで紹介されるかもしれません。土地と建築がセットといった条件です。

ハウスメーカーに依頼をする場合は、建築を依頼しても後悔しないと思えた時に限りましょう。後悔をしないハウスメーカーが複数あれば、土地探しを複数に依頼してOKです。

ハウスメーカーの担当に同行してもらうと、「建ぺい率」と「容積率」を踏まえ理想の注文住宅が建てられるか判断をしてくれます。住まいを建てるのは、土地を紹介する不動産会社ではありません。注文住宅のプロはハウスメーカーです。プロに同行してもらえれば、比較的安く購入できる不整形地のアドバイスもしてくれます。

段取りや手順は状況に応じて柔軟に変更しましょう。突然良い土地が紹介されることもあります。「ハウスメーカーが決まってないから」などで逃すと後悔をするかもしれません。

-

ハウスメーカー工務店の選び方は?決め手と選ぶポイント

続きを見る

段取り④ハウスメーカーや工務店を検討

手順は土地探しの後で解説をしていますが、先ほど説明をしたとおり同時進行が理想です。まずはインターネットで情報収集をし、イメージの注文住宅づくりに強いハウスメーカーを検索しましょう。

ココがポイント

- 性能重視

- ローコスト住宅

- デザイン重視

- どれも平均的で無難な家

上記のような、最初にイメージしたマイホームが実現できるハウスメーカーの展示会へ行きましょう。複数のハウスメーカーへ、次の点に注意をして相談をします。

ココに注意

- 同じ条件で相談をする

- 営業マンの本質を見極め、相性を確認する

- 複数のハウスメーカーと相談していることを伝えておく

他のハウスメーカーで良い提案を受けたら共有し、プランをどんどんブラッシュアップしていきましょう。より良い提案を手に入れる秘訣です。別のハウスメーカーとの相談を隠す必要はありません。ハウスメーカー名を伝え、営業マンの出方を見るのも大切です。

相談している別のハウスメーカーのデメリットしか指摘をしない営業マンは問題ありかもしれません。本質を見極めるのに活用しましょう。多くのハウスメーカーと相談し、候補を3つにしぼります。

段取り⑤ハウスメーカーや工務店の決定

3つの候補から、最終的に契約をするハウスメーカーを決定します。同じ条件で相見積もりを取り、次の点に注意をしながら最終的な判断をしましょう。

ココに注意

- 価格だけで判断をしない

- 設備の性能も比較をする

- 提示された間取りで理想の生活が実現できるかイメージする

- オプションや標準仕様の量を比較する

価格だけで判断をすると後悔をします。提示された間取りで新生活がイメージできないのならば、無理に価格へ合わせる必要はありません。

また、オプションや標準仕様の量も比較をしておきましょう。契約前の見積もりは、最終的な支払いよりも安いケースがほとんどです。ショールームなどへ行き、本格的に決め始めるのは仮契約後になります。設備の性能を抑えた結果、安い見積もりが提示されているかもしれません。設備の性能やオプションの量も比較し、価格だけにとらわれず判断をしましょう。

間取りの決め方で悩んだ方はこちらで解決

段取り⑥土地の申し込みから購入

ここまで解説してきたのは理想の手順です。ハウスメーカーの決定前に良い土地があれば申し込みをします。ただし、先に申し込みをする場合は住宅ローンに注意をしましょう。

土地の購入だけで住宅ローンを組むことはできません。住宅ローンに含めるためには、注文住宅のラフプランや概算見積もりが必要です。先に良い土地が見つかった場合は、ハウスメーカーの決定を急ぎましょう。良い土地と概算見積もりがそろった時点で住宅ローンの仮審査を行います。

ココがポイント

- 土地の購入費と注文住宅の建築費を一本化する

- 土地と建物の2本立てで住宅ローンを組む

- つなぎ融資や分割融資を利用する

状況や利用する金融機関のサービス内容によって、住宅ローンの形態が変わります。理想は一本化です。ただ一本化の場合、土地が先に決まり申し込みを済ますと、注文住宅のプラン完成を急がなければいけません。現金がある場合は問題ありませんが、住宅ローンを頼っている場合は、急かされることも覚悟をしておきましょう。

2本立ては提供する金融機関が少なく、諸費用の支払いが2回発生するなどのデメリットがあります。ただ頭金が用意できない人には、つなぎ融資を利用せず支払うことが可能です。担当と相談をしながら、より良い方法で仮審査を行いましょう。

-

お金がないのに家を建てる方法は?一軒家が欲しい人必見

続きを見る

段取り⑦ハウスメーカーや工務店と仮契約をする

ハウスメーカーによって言葉は違いますが、「仮契約」や「申し込み」を行います。仮契約はハウスメーカーによって異なりますが、5万円~100万円程度の申込金が必要です。住宅ローンからは捻出できないので厳しい人は、金額を担当と相談しましょう。

また、仮契約後であってもキャンセルはできます。ただし費用などを差し引いて申込金が返金されるので注意をしてください。

仮契約を行うと、ショールームへ行き設備を決定していきます。間取りやデザインの相談も、設計士などの専門家が同席するのが一般的です。

本格的なプランの提示により、見積もりが変動します。ほとんどのケースで高くなるようです。予算をオーバーした場合は、オプションを削るなどして対応をしましょう。担当者と良い関係を築き、相談にのってもらう状況が理想です。

段取り⑧建築工事請負契約を交わし住宅ローンの本審査を行う

仮契約後の相談が終了したら建物工事請負契約を交わします。注文住宅に対する工事を発注し、ハウスメーカーが受注をするといった契約です。最低でも下記の内容は確認をしておきましょう。

ココがポイント

- 着工日や引渡日の確認

- 引渡し遅延の損害金の有無

- 不可抗力(自然災害など)による損害の補償内容

- 工事の変更や中止になった場合の対応

- 引き渡し後の不具合や欠陥に関する対応

- 相談で決まった内容がすべてプランに反映されているか

- 見積もりの総額と合致しているか

契約前にコピーをもらい、自宅で丁寧に確認をしておきましょう。契約時は事前に確認したことを活かし質問をすることで不安を解消します。「多分大丈夫」だとは思わず、納得するまで確認をすることが大切です。

請負契約を交わすと住宅ローンの本審査に入ります。審査機関は一般的に1週間~2週間程度です。住宅ローンの本審査が終われば住宅ローンを契約します。

段取り⑨着工開始

請負契約を交わし住宅ローンの審査が無事に終了したら着工です。

- 地鎮祭

- 近隣への挨拶

- 上棟式

上記は、必ず行うべき内容ではありません。担当と相談をして、行うかを決めましょう。ただ近隣挨拶はしておくべきです。工事で迷惑をかけます。これから長く住む土地です。トラブルを起こさないためにもできるだけ自分で挨拶を済ませましょう。粗品を用意してくれるハウスメーカーもあります。

着工後は、こまめに現場を確認しておくことが大切です。差し入れをするなどして職人さんと良い関係を保ちながら、完成に近づく住まいにワクワクしましょう。

段取り⑩注文住宅の引渡し

注文住宅が完成をしたら引渡しです。

- 完成立ち合い

- 修繕(不具合があった場合のみ)

- 完了検査(第三者機関)

上記が済めば正式に引渡しが行われます。外構工事を別の業者に依頼している場合は、引き渡し後に工事を開始するのが一般的です。

家を建てる段取りまとめ

家を建てる段取りについて解説をしました。大きくわけて10の手順で注文住宅は完成します。契約するハウスメーカーが決まれば、基本的にお任せで大丈夫です。登記変更なども、住宅ローンを契約した銀行からアドバイスをもらえます。

もし不安を覚えたら、その都度質問をしましょう。ネットで検索をしながら確認してください。注文住宅は、良いハウスメーカーと営業マンとの出会いが成功のカギです。ストレスなく段取りを進めるためにも、相性の良い営業マンを見つけてください。