屋根裏部屋が欲しい方はいませんか?

屋根裏部屋と聞くと、なんだかワクワクする方もいるはずです。

幼少期の隠れ家を思い出しながら、設置を考えている方もいるのではないでしょうか。

スペースの有効活用としても、屋根裏部屋のある住まいはおすすめの間取りです。

ただ、屋根裏部屋の設置にワクワクをしているだけですと、思わぬ落とし穴に落ちる可能性があります。

気が付けば、考えてもいなかった費用が生じることもあるのです。

屋根裏部屋が欲しい方は、間取りのアイデアと同じくらいに注意点を把握しておきましょう。

そこで今回は「屋根裏部屋が欲しい方必見?間取りアイデアや注意点まとめ」を解説します。

屋根裏部屋が欲しい方は参考にしてください。

-

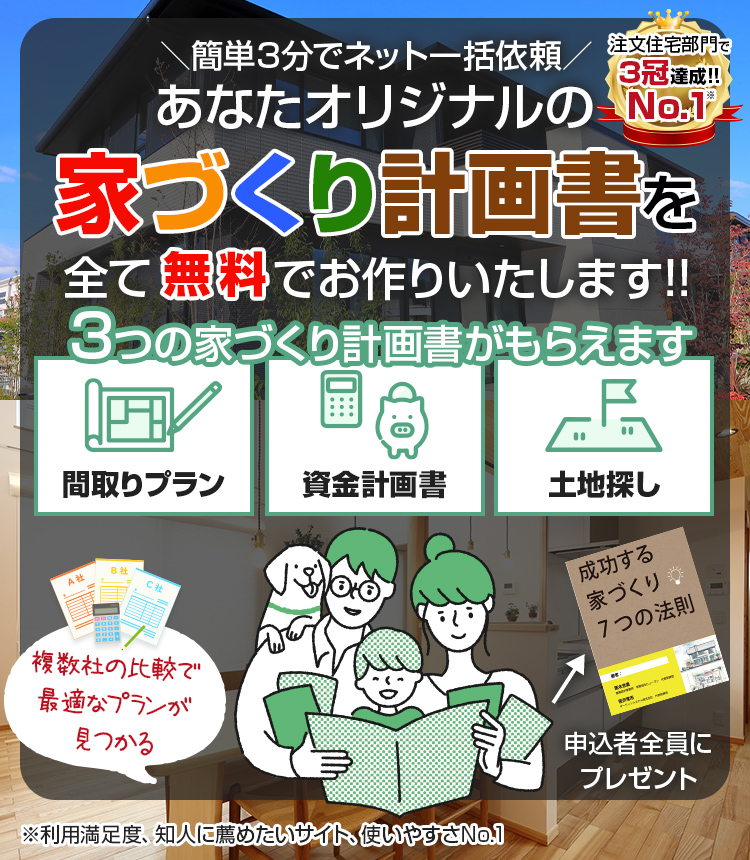

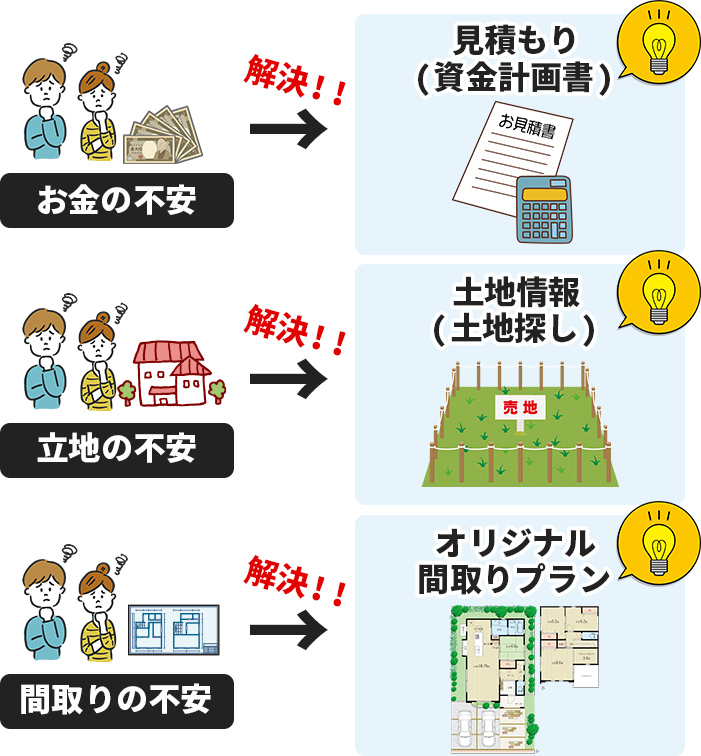

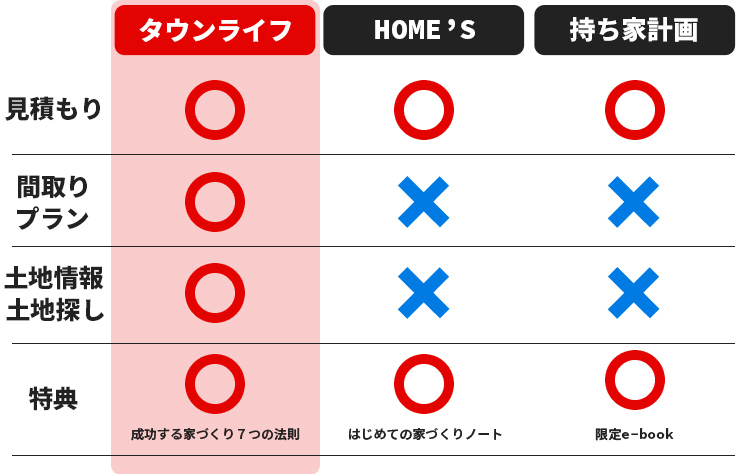

注文住宅の一括見積り【比較サイト】ハウスメーカー相見積もりなら

続きを見る

クリック移動【目次】

屋根裏部屋とは?

屋根裏とは、屋根とそのすぐ下にある部屋の天井との間を指します。

人によっていろいろな呼び名があり、違いを説明しろと言われても詳しく説明するのは難しいです。

例えば、次のような呼び名を利用しています。

- 屋根裏収納

- 屋裏(収納)

- 井裏(収納)

- ロフト

- グルニエ

一般的にはどれも屋根裏部屋の一種です。

ただし法律上で屋根裏部屋と認めてもらうには、いくつかの条件をクリアしてなければいけません。

屋根裏部屋の条件

屋根裏部屋の条件は次のとおりです。

- 天井高が1.4m以下であること

- 下の階の面積と比較し2分の1以下であること

- 換気用の窓面積が、屋根裏面積に対し20分の1以下であること

- 原則、はしごなどが固定されていないこと

上記の条件をクリアしていれば、法定床面積に足されることはありません。

もしひとつでもクリアをしていなければ「2階建て+屋根裏部屋」のつもりが「3階建て」と判断されることもあります。

2階建てのつもりが3階建てと判断されると、「固定資産税」や「消防法」などの規定が異なってくるので、当初の予定が根本からくずれるかもしれません。

特に注意が必要なのがはしごです。

屋根裏部屋に行くためのはしごに、固定階段を考える方もいます。

条件に「原則」という言葉を利用しましたが、自治体によって基準が異なるのがポイントです。

まずは、家を建てる地域の自治体に確認をしておきましょう。

他をすべてクリアしているにも関わらず、固定階段を付けただけで3階建てと判断されたら、費用が大きく膨らみます。

屋根裏部屋扱いされないのならば、もっと大きな部屋にすれば良かったと考えることでしょう。

屋根裏部屋が欲しい方は、条件の確認を工務店任せにしてはいけません。

調子のいい営業も多くいます。自分でも条件の確認をとるようにしましょう。

3階建てと判断されたら、屋根裏部屋とは呼べません。

屋根裏部屋のメリット

屋根裏部屋がある間取りには次のようなメリットがあります。

- 収納スペースの確保

- 子どもの遊び場ができる

- 静かな趣味の部屋としての活用

- デッドスペースが有効活用できる

固定資産税を上げずにプラスワンの部屋が得られるのが大きなメリットです。

条件がクリアできる範囲でいろいろな工夫をされる人もいます。

中には、マンガ喫茶のような一室や、シアタールームに活用する方もいるようです。

子どもの遊び場が、いつの間にか勉強部屋へと変わることもあります。

屋根裏というデッドスペースを有効活用することで、夢が大きく膨らむのです。

屋根裏部屋のデメリット

次に屋根裏部屋のデメリットも確認をしておきましょう。

- 年老いたときに利用が困難になる

- 高さが低いので掃除が面倒

- 設置費用がかかる

- はしごは不安定なので危ない

- 子どもの遊び場になると下の階に響く

- 屋根に近いため夏は暑く、冬寒い部屋になる可能性が高い

- 陸屋根だと設置は難しい

また、先ほど説明した屋根裏部屋の条件以外にも、自治体によっては以下の事項に対し禁止をしている場合もあります。

- テレビやインターネット配線などの設置

- 畳やじゅうたんなどの利用

- エアコンなどの設置

中には、「居室として利用をしない」といった旨の覚書を書かせる場合もあるようです。

エアコンやテレビの設置などを禁止されると、屋根裏部屋の利用は物置部屋としての活用方法ぐらいしかなくなります。

理由は非常に外気温の影響を受けやすく、夏になると屋根裏の温度は50度を超えるかもしれません。

換気がなければ利用のできない温度です。

暖をとる方法は服を着こむなどありますが、暑さをしのぐ方法には限界もあります。

デメリットを考えたうえで間取りを検討しましょう。

-

屋根裏部屋は暑い?寝室にする際の注意点やポイントを解説

続きを見る

屋根裏部屋の間取りアイデア

屋根裏部屋と認められる範囲でアイデアを出さなければいけません。

設置を考えている方は、必ず自治体に確認を行いましょう。

屋根裏部屋が欲しい方は、用途を考えておくべきです。

用途を、くつろげる場所として考えているのならば、環境の整備が重要になります。

書斎と考えていたのに確認をしたらエアコンが設置できない地域だったとなれば、利用ができません。

いくつかアイデアがありますが、必ず自治体に確認をして採用できるかを確認してください。

-

注文住宅の間取りプランで徹底比較!間取りが決まらない方は無料で一括請求

続きを見る

固定階段が可能ならば設置位置を下の階と同じにする

屋根裏部屋の移動方法として、一番おすすめの階段が固定階段の設置です。

物置部屋にする場合も、はしごを採用すると大きな荷物を運ぶ時に危険が生じます。

例えば、安定をしない折りたたみはしごを利用して、扇風機をグルニエ(屋根裏を利用した収納スペース)に運ぶ状況を考えてみましょう。

両手ではしごをつかむことはできません。

片手は扇風機を持っています。グラグラし危険です。

固定階段ならば、どんなに重たいものを持っても、グラグラする心配はありません。

自治体が許可しているのならば、固定階段がおすすめです。

さらにスペースを有効活用するためにも階段の設置場所は、下の階と同じ間取り位置にすることをおすすめします。

階段の設置には約2畳のスペースを利用しなければいけません。

1階から2階へ続く階段と、別の位置へ2階から屋根裏部屋へ続く階段を設置すると、あいだにある2階のスペースが狭くなります。

一カ所にまとめることで、階段にスペースを奪われない間取りが実現できるのです。

固定階段が利用できる地域ならば、はしごではなく固定階段を利用しましょう。

使いづらいはしごだと、屋根裏部屋の使用頻度が下がります。

屋根裏部屋は利用されてこそ価値が上がり、有効活用ができるのです。

さらにスペースを有効活用するために階段の位置を同じにしましょう。

屋根裏部屋に比率の問題無い範囲の窓を設置

物置以外で活用をするのならば、採光が必要です。

できるだけ採光を得られる場所に屋根裏部屋の位置を設置し、可能な限り大きな窓を設置しましょう。

可能な限り大きな窓の設置には、それなりのテクノロジーが必要です。

大手ハウスメーカーが持つ、優れた耐震性や耐久性がなければ大きめの窓の設置はかないません。

物置以外の屋根裏部屋が欲しい方は、できるだけ性能の高い商品の販売をしている大手ハウスメーカーに依頼をするべきです。

屋根裏部屋に、元から大きな窓を提案している大手ハウスメーカーもあります。

慣れていることから、3階建てにならず屋根裏部屋を設置することに慣れているハウスメーカーです。

提案力と、かなえられるだけのテクノロジーを持つハウスメーカーに相談をして見てください。

窓により採光の確保ができたら、ブラインドの設置も考えておきましょう。

眩しい部屋だと居続けることはできません。

ブラインドを設置すれば、光の調整ができます。

窓を上手に設置し、居心地の良い屋根裏部屋にするべきです。

換気の採用

屋根裏部屋に十分な窓を設置できない場合は、換気が行える間取りにしておかなければいけません。

換気をしなければ、カビの発生や柱の劣化を早める可能性があります。

また、部屋として利用をするのならば、居心地を良くするためにも換気が必要です。

屋根裏部屋の換気には、「自然換気」と「機械換気」の2種類が設置できます。

自然換気とは、屋根の裏や軒下に換気口を設置して風の流れを生む方法です。

電気代がかからないことから、普段は利用をしない屋根裏部屋にピッタリの換気方法と言えます。

機械換気は、換気扇を利用する方法です。

気密性の高いハウスメーカーが手掛ける住まいの場合、自然換気だけでは間に合わない可能性もあります。

自然換気だけでは不十分ならば、機械換気を採用するしか方法はありません。

もし物置として利用をする場合も、カビが発生することで、嫌な臭いが生じるかもしれません。

置いていた荷物に臭いが移れば、部屋に下ろしたくなくなります。

換気の採用は重要です。

屋根裏部屋が欲しい方は、換気の検討をするようにしましょう。

片流れ屋根の高い方に屋根裏部屋をつくる

片流れ屋根とは、一方向に勾配のある屋根のことです。

最もシンプルな屋根で、屋根裏部屋が設置しやすくなる特徴を持っています。

屋根裏部屋の天井高は1.4mまでです。

床面積も限られていることから、できるだけ高さを確保するために、片流れ屋根の一番高い場所に沿って屋根裏部屋を設置します。

縦長になりますが、高さの確保ができ、大きな窓も設置が可能です。

さらに屋根裏部屋の場所が端になることから、階段の位置も重ねやすくなります。

今までの間取りを取り入れやすくするのは、片流れ屋根の採用です。

とくに屋根にこだわりがなく、屋根裏部屋にこだわりを持っている方は、片流れ屋根の家にすることをおすすめします。

-

みんなの間取り大公開!注文住宅の間取りづくりの参考に

続きを見る

屋根裏部屋の注意点

最後に、屋根裏部屋の注意点をまとめて解説します。

不便だと使わなくなる

「屋根裏部屋あるある」ですが、不便だと一切使わなくなります。

設置にはそれなりの費用が必要です。

いくらデッドスペースの有効活用と言っても、使わない場所に費用をかけるほど無駄なものはありません。

不便な屋根裏部屋になる主な理由は次のとおりです。

- はしごの上り下りが面倒

- はしごを出してしまうのが面倒

- 年を取るほど屋根裏部屋に行きたくなくなる

「屋根裏部屋には不要なものをしまっている」と話す人もいました。

行くことのない屋根裏部屋にしまうのは、無意味なことではないでしょうか?

「子どもが遊びに来た時にしまってもらう」と年配の人が言われていましたが、いざという時に利用をしないものは整理整頓も含め捨てるべきです。

目的を持ってつくった屋根裏部屋を、不便という理由だけで使わなくなるのは、残念ではないでしょうか。

先のことも考えながら利用のしやすい屋根裏部屋を設置しましょう。

固定階段が認められない地域は、設置を断念するのもひとつの考え方です。

固定資産税や不動産取得税などの税金に注意

一番の注意点は3階建てと解釈されることです。

屋根裏部屋と思い間取りを考えたとしても、3階建てと言われれば固定資産税や不動産取得税などが上がります。

もちろん火災保険料も上がることでしょう。税金面など、いろいろな費用が上がります。

地域密着型の工務店と契約をし、間取りの相談を重ねていた人が「3階建てにはならないですよね?」と質問したところ、「大丈夫です」とハッキリ答えたので問題にせずにいたら3階建ての判断をされたという事例も見られました。

「言った言わない」の状況になり、最終的には泣きを見たそうです。

屋根裏部屋は、条件があることを忘れてはいけません。

さらに、地域によってことなる場合もあります。税金を支払うのは住む人です。

依頼をする工務店によっては、納得するまで確認をする必要もあります。

火災保険に注意

万が一火災が発生した場合は、調査員が火災原因を調査します。

出火元が屋根裏で、認められていない使用方法をしていたとわかると火災保険が満額おりない場合もあるので注意が必要です。

例えば、屋根裏部屋を居室として利用してはいけないにも関わらず、出火元が屋根裏で布団などが置いてあったとなれば違反をしています。

火災が起きれば、消防士や保険会社の調査員が出火元を確認し、原因を追究するのは絶対です。

保険会社によっては、過失を探し支払額を抑えようと考えるかもしれません。

火災警報器の未設置により、保険料が減額されるなどのケースもあります。

家のなかだからバレないと考えると、万が一の際に痛い目をみるかもしれませんので注意をしてください。

まとめ

「屋根裏部屋が欲しい方必見?間取りアイデアや注意点まとめ」を解説しました。

屋根裏部屋には条件があります。条件を満たさなければ、税金など費用が余計にかかるかもしれません。

屋根裏部屋が欲しい方は、必ず条件を確認しておきましょう。

エアコンなどが設置できる条件ならば、有効に活用ができます。

固定階段を設置して隠れ家のように利用をしてはいかがでしょうか。

屋根裏部屋は、条件を満たせば税金を変えず、デッドスペースがプラスワンの部屋に変わります。

限られた横の広さを縦に有効活用ができる点がおすすめです。

-

蔵のある家の特徴は?蔵の活用方法と注意点について解説

続きを見る