マイホームを建てる際に気になるのが「どのハウスメーカーが安いのか?」という点ではないでしょうか。注文住宅は同じ広さ・同じ仕様に見えても、選ぶメーカーやプランによって数百万円単位の価格差が出るのが現実です。

特に、近年注目されているのが「ローコスト住宅」。ただ単に最安値を目指すのではなく、どこまでコストを抑えつつ安心・快適な家を建てられるかが大切なポイントになります。

本記事では、人気のローコストハウスメーカーを徹底調査し、最新の最安値ランキング形式でわかりやすく比較しました。安いだけでなく、標準仕様や保証内容、長期的なコストまで含めて「本当にお得な家づくり」を解説していきます。

-

-

【最新版】ハウスメーカーの坪単価比較一覧

家づくりを検討し始めたとき、まず気になるのが「お金」のことですよね。「理想の家を建てたいけど、正直、いくらかかるか分からない…」そう不安に思っている方も多いのではないでしょうか。 &nb ...

続きを見る

ハウスメーカーの“安い”とは?基準と坪単価の目安

「安いハウスメーカー」とは、単に初期費用が低いだけではなく、坪単価が相場より抑えられているかどうかで判断するのが一般的です。

注文住宅の価格比較において、もっともわかりやすい基準といえます。現在の坪単価の相場は以下の通りです。

坪単価の相場

- ローコスト住宅:30万〜50万円/坪

- 中堅ハウスメーカー:50万〜70万円/坪

- 大手ハウスメーカー:70万〜100万円以上/坪

つまり、ローコスト住宅を中心に展開しているメーカーであれば、同じ広さの家でも大手に比べて数百万円単位の差が出るケースも珍しくありません。

ただし、「最安値=必ずしもお得」とは限らない点には注意が必要です。安く建てられても、標準仕様がシンプルすぎたり、保証やアフターサービスが手薄だと、後々のメンテナンス費用や追加工事費がかさみ、総合的なコストパフォーマンスが下がってしまう可能性があります。

本記事では「単に安い」ではなく、坪単価・標準仕様・保証・長期的なコストを総合的に評価した比較基準で、ローコストハウスメーカーをランキング形式で紹介していきます。

-

-

注文住宅の平均相場はいくら?地域別の特徴や注意点を徹底解説

注文住宅を検討しはじめたとき、多くの方が最初に直面するのが「いったい相場はいくらなのか?」という疑問です。インターネットで調べると「坪単価○○万円〜」といった数字は出てきますが、実際に建 ...

続きを見る

安いハウスメーカーランキング【最新版】

安いハウスメーカー比較表(35坪想定)

| ハウスメーカー名 | 坪単価(目安) | 35坪の場合の建築費用(目安) |

|---|---|---|

アイダ設計 アイダ設計 |

29~50万円 | 約1,015万〜1,750万円 |

タマホーム タマホーム |

45~65万円 | 約1,575万〜2,275万円 |

アエラホーム アエラホーム |

50~70万円 | 約1,750万〜2,450万円 |

クレバリーホーム クレバリーホーム |

50~70万円 | 約1,750万〜2,450万円 |

| 地域密着型工務店 | 40~60万円 | 約1,400万〜2,100万円 |

第1位:アイダ設計(坪単価29万〜50万円)

アイダ設計は、坪単価29万〜50万円と、業界でも屈指のローコストを実現しているハウスメーカーです。全国展開している大手クラスの安心感を持ちながら、広告費や展示場コストを抑えることで、驚くほどリーズナブルな価格帯を維持しています。

標準仕様でも必要十分な設備が整っており、システムキッチンやユニットバス、断熱性能も一定水準をクリアしています。完全自由設計プランも用意されているため、「安さ」だけでなく「自由度」も確保できる点が魅力です。

さらに、最長35年の保証や定期点検制度も整っており、アフターサービスも充実。ローコスト住宅にありがちな「安かろう悪かろう」という不安を払拭し、長期的な安心感を提供しています。

アイダ設計がおすすめな人

- とにかく建築費を抑えて注文住宅を建てたい人

- ローコストでも自由設計にこだわりたい人

- 最安値クラスの坪単価で安心できる保証付き住宅を希望する人

第2位:タマホーム(坪単価45万〜65万円)

タマホームは、坪単価45万〜65万円と、全国展開する大手ハウスメーカーの中では非常にリーズナブルな価格帯を実現しているブランドです。「ローコスト住宅=タマホーム」と言われるほど知名度が高く、テレビCMや展示場で目にする機会も多いため、コストだけでなく安心感を重視したい層に人気があります。

タマホームの強みは、全国規模の仕入れ力によるコスト削減。木材や住宅設備を大量一括仕入れすることで、コストを下げつつ一定以上の品質を維持しています。また、規格住宅から自由設計まで幅広いプランが揃っており、ローコストからハイグレードまで柔軟に選べる点も魅力です。

保証面では最長60年の長期保証制度を用意し、アフターサービスの手厚さも大手ならでは。建築後の維持管理まで安心できる体制が整っています。

タマホームがおすすめな人

- ローコスト住宅の代表格メーカーで建てたい人

- 広告展開が多く 知名度・安心感を重視する人

- 長期保証を希望しつつコストも抑えたい人

第3位:アエラホーム(坪単価50万〜70万円)

アエラホームは、坪単価50万〜70万円と、中堅価格帯に位置しながらも、断熱性能の高さを標準仕様で実現しているローコスト志向のハウスメーカーです。

他社ではオプション扱いになりやすい「高断熱仕様」を標準化しており、夏は涼しく冬は暖かい住宅を提供。これにより、建築費を抑えつつも光熱費の削減効果で長期的なコストを下げられる点が大きな特徴です。

さらに、環境に配慮した「エコ住宅」に力を入れており、省エネ基準適合やZEH住宅にも対応可能。補助金や減税制度を活用しやすいため、総合的なコストパフォーマンスに優れています。保証についても最長30年の長期保証を用意しており、安心して暮らせる体制が整っています。

アエラホームがおすすめな人

- 断熱・省エネ性能を重視しつつローコストで建てたい人

- 長期的に 光熱費を抑えてトータルコストを削減したい人

- ZEHや補助金を活用したエコ住宅 を検討している人

第4位:クレバリーホーム(坪単価50万〜70万円)

クレバリーホームは、坪単価50万〜70万円と、比較的リーズナブルな価格帯でありながら、外壁タイルを標準仕様として採用している点が大きな特徴のハウスメーカーです。

一般的に外壁タイルはオプション扱いとなり、数百万円単位の追加費用が発生することもあります。しかしクレバリーホームではこれが標準仕様のため、初期費用は抑えつつ長期的なメンテナンスコストを大幅に削減できるのが魅力です。

さらに、デザインの自由度も高く、規格住宅だけでなく自由設計にも対応。長期保証やメンテナンスサポートも充実しており、安心して長く住める体制が整っています。

クレバリーホームがおすすめな人

- 外壁タイルを標準仕様で取り入れたい人

- 初期費用だけでなく将来のメンテナンス費用も抑えたい人

- デザイン性とコストのバランスを重視する人

第5位:地域密着型工務店(坪単価40万〜60万円)

地域密着型の工務店は、坪単価40万〜60万円程度が目安とされ、全国展開のハウスメーカーに比べて最安値クラスの注文住宅を実現できるケースが多いのが特徴です。特に広告宣伝費やモデルハウス維持費を大幅に削減できるため、その分を建築費に還元しやすいメリットがあります。

また、地域の気候や地盤に詳しいため、その土地に合った家づくりができる点も強みです。冬の寒さが厳しい地域では断熱や暖房設計を重視し、台風や地震の多い地域では耐震・耐風仕様を工夫するなど、きめ細かな対応が可能です。

ただし、工務店によって施工品質や保証内容に差があるため、事前に実績や口コミを確認することが重要です。長期保証が短めなケースもあるため、アフターサポート体制も比較検討しておくと安心です。

地域密着型工務店がおすすめな人

- 最安値クラスの注文住宅を建てたい人

- 地域の気候や風土に合った設計を希望する人

- 大手よりも柔軟な対応や融通の効く家づくりを求める人

安いハウスメーカーのメリット・デメリット

注文住宅を「安いハウスメーカー」で建てることには、大きな魅力があります。しかし一方で、注意しておきたいポイントも存在します。ここでは、ローコスト住宅のメリットとデメリットを整理して解説します。

【メリット】初期費用を抑えられる

一番の魅力は、やはり建築費の安さです。例えば大手ハウスメーカーで3,500万円かかる家が、ローコストメーカーでは3,000万円以下で建てられることもあります。土地込みで予算を組む場合、数百万円単位の差は家計に直結する大きなポイントです。

【メリット】住宅ローンの返済に余裕が持てる

建築費が抑えられる分、住宅ローンの月々の返済額も減ります。例えば35年ローンで金利1%の場合、建築費が300万円違えば毎月の返済は数千円〜1万円以上軽くなる計算です。返済にゆとりがあれば、教育費や老後資金など他のライフイベントにも備えやすくなります。

【メリット】シンプルでわかりやすいプランが多い

安いハウスメーカーは、あらかじめ用意された規格住宅や標準仕様をベースに家づくりを進めるケースが多く、打ち合わせにかかる時間や工期を短縮できます。複雑な設計変更や追加打ち合わせが少ないため、忙しい共働き世帯にも向いています。

【デメリット】自由設計の幅が限られる場合がある

ローコスト住宅では「規格プランから選ぶ」スタイルが主流です。間取りや外観を自由にカスタマイズできる余地が少なく、「もっと収納が欲しい」「吹き抜けにしたい」といった要望に応じると追加費用が発生することがあります。結果的に“安さ”を活かしきれない可能性も。

【デメリット】標準仕様がシンプルで追加費用が発生しやすい

ローコスト住宅の価格は「最低限の標準仕様」が前提になっていることが多いです。例えばキッチンや浴室のグレード、断熱性能、外壁材などをランクアップすると、数十万〜数百万円単位で費用が増えます。「安いと思って契約したのに、オプションをつけたら結局中堅メーカー並みの価格になった」というケースも少なくありません。

【デメリット】保証やアフターサービスが短い場合がある

大手ハウスメーカーは最長60年保証や定期点検システムを備えていますが、ローコストメーカーは10年〜30年保証にとどまる場合もあります。もちろん短い保証が悪いわけではありませんが、長く安心して住むためには保証内容・点検頻度・メンテナンス費用を事前にしっかり確認しておくことが大切です。

-

-

規格住宅ランキング決定版!人気メーカーとコスパ優秀な住宅を比較【2025年版】

マイホームを建てたいけれど、「自由設計は高そう」「でも建売はちょっと味気ない」——そんな悩みを解決してくれるのが「規格住宅」です。あらかじめプランや仕様が整っているため、コストを抑えつつ ...

続きを見る

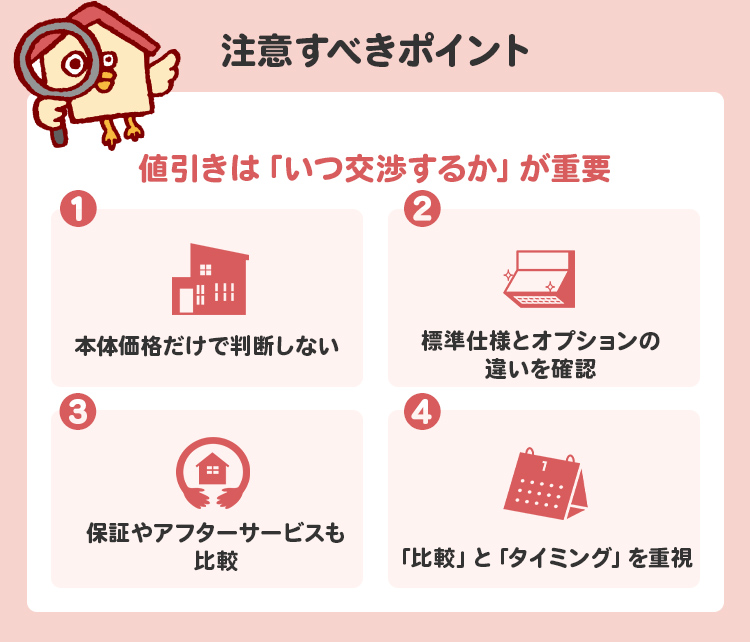

最安値で建てたい人が注意すべきポイント

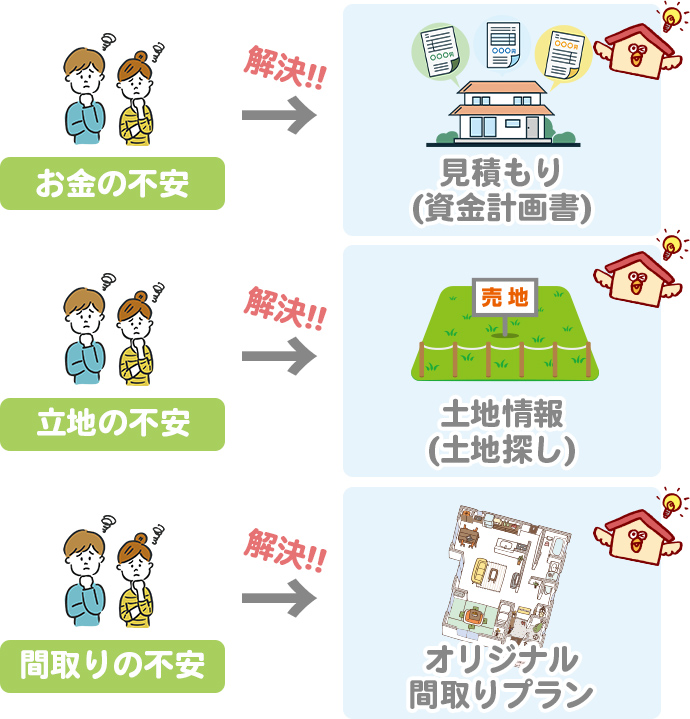

「できるだけ安く注文住宅を建てたい!」と思う方は多いですが、最安値を追い求めるあまり、後で後悔してしまうケースも少なくありません。ここでは、コストを抑えつつも安心できる家を建てるために、注意すべきポイントを解説します。

本体価格だけで判断しない

広告やカタログに掲載されている「坪単価○万円〜」は、多くの場合 建物本体価格のみ を指しています。実際には、給排水工事や外構工事、地盤改良費、各種申請費用などの付帯工事費や諸費用が数百万円単位で追加されます。

最安値だけを見て契約すると、総額が予算オーバーになるリスクがあるため、必ず「総費用」で比較しましょう。

標準仕様とオプションの違いを確認する

ローコスト住宅の安さは「標準仕様」がシンプルに設定されていることが多いです。例えば、断熱材の性能、キッチンや浴室のグレード、外壁材などはオプションにすると一気に価格が跳ね上がります。

契約前に 「どこまでが標準仕様に含まれているのか」 を細かくチェックし、「必須のオプション」をあらかじめ想定しておくことが大切です。

保証やアフターサービスも比較する

「最安値」に惹かれて契約しても、保証が短かったり、アフターサービスが十分でなければ、数年後に修繕費が高額になる可能性があります。大手メーカーは最長60年保証が一般的ですが、ローコストメーカーや地域工務店は10〜30年程度が多い傾向です。

保証内容・点検頻度・修繕対応の範囲まで確認し、長期的な維持費も含めて“総合的なコスト”を比較することが重要です。

値引き交渉より「比較」と「タイミング」を重視する

ハウスメーカーによっては、決算期やキャンペーン時に価格が下がることがあります。また、複数社の見積もりを比較すると、数十万円〜数百万円単位で差が出るケースも珍しくありません。

無理な値引き交渉にこだわるよりも、「複数社比較」と「建て時の見極め」によって、自然にコストを抑える方が賢い方法です。

-

-

【裏技】ハウスメーカーの値引き事情を徹底調査!注文住宅を安く建てる方法

注文住宅は数千万円単位の大きな買い物。だからこそ「少しでも値引きしてほしい」と考える方は多いでしょう。特にハウスメーカーは広告や展示場も多く、「本当に値引きできるの?」「どのくらいが相場 ...

続きを見る

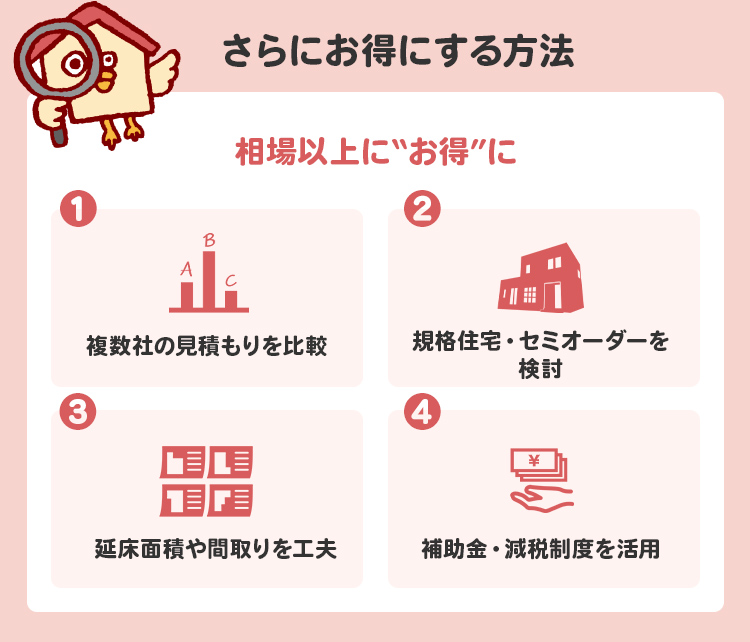

安いハウスメーカーをさらにお得にする方法

ローコストや最安値クラスのハウスメーカーを選んでも、工夫次第でさらにコストを抑えることができます。ここでは、相場以上に“お得”に注文住宅を建てるための具体的な方法を紹介します。

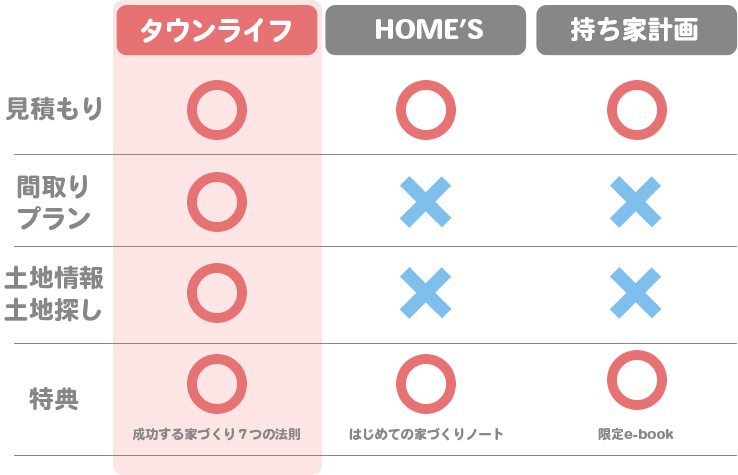

複数社の見積もりを比較する

一社だけで決めてしまうと「相場より高いのか安いのか」がわかりません。最低でも 3〜4社の見積もりを取得して比較することが重要です。ハウスメーカーごとに本体価格やオプションの扱いが異なり、同じ延床面積でも数百万円の差が出ることもあります。

複数社比較は、コスト削減だけでなく、交渉材料としても役立ちます。

規格住宅・セミオーダーを検討する

完全自由設計は自由度が高い分、設計費や施工費が膨らみやすいです。一方で、あらかじめプランが決まっている規格住宅や、間取りを一部調整できるセミオーダー住宅なら、設計コストを抑えられます。規格住宅は打ち合わせ期間や工期も短いため、トータルコストを下げたい人におすすめです。

延床面積や間取りを工夫する

建築費は坪単価×延床面積で決まるため、延床面積を抑えるだけで総費用を大きく削減できます。例えば収納を増やす代わりに部屋数を絞ったり、廊下を最小限にしたりと、設計の工夫で「暮らしやすさ」と「コスト削減」を両立できます。

補助金・減税制度を活用する

建築費そのものを下げるのは難しくても、補助金や減税制度を利用すれば実質的な負担を軽減できます。

代表例は以下の通り:

代表例

- 住宅ローン控除(最大13年間の所得税控除)

- ZEH補助金(高断熱・省エネ住宅で数十万円の補助)

- 地域型住宅グリーン化事業(地域工務店向けの省エネ住宅補助)

- 自治体独自の住宅補助(移住支援・子育て世帯向け支援 など)

これらを組み合わせれば、最安値クラスの建築費+補助金=さらにお得という形が実現できます。

まとめ:安さと安心を両立するには比較が必須

注文住宅の全国平均は3,000万〜3,500万円前後といわれていますが、ハウスメーカーを選ぶだけで数百万円単位の差が生まれることも珍しくありません。特に、ローコスト住宅や最安値クラスのハウスメーカーを選べば、限られた予算でもマイホームの夢を実現できます。

しかし、安さだけに注目すると、標準仕様の制限や保証の短さといったデメリットに後悔する可能性もあります。だからこそ、「坪単価の目安」「標準仕様」「保証内容」まで含めた総合的なコストパフォーマンスで比較することが大切です。

本記事で紹介したランキングや比較ポイントを参考に、ぜひご自身の条件に合ったハウスメーカーを検討してみてください。